こんな疑問が解決できるようになっています。

私も今回紹介する方法で厚紙を利用して電車模型の作成をしました。

この記事で紹介する選び方を実践すれば、作品の強度を上げてよりリアルなものが作れて、自分の趣味がもっと楽しくなります。

記事前半では厚紙の使い分けについて、後半では紙の強度を上げる方法などをお伝えしていきます。

紙工作に必要な紙の選び方

使う個所によって厚手や薄手など、紙の厚さを変えていきます。

それは、すべて同じ厚みの紙で作ってしまうと見た目にメリハリがなく、リアリティにかけてしまうからです。これは工作ではなく絵でも同じです。

例えばはしご車の絵をイメージしてください。輪郭とはしごなど細かい部分を同じ太さで書いてしまうとどうでしょうか。かなりぼてっとした感じの絵になってしまいます。

これは紙を使った工作でも同じです。強度を増したり作品本体(車や列車、建物の外側)には厚紙を、細かい部品には薄手の紙を使うことで、作品自体にメリハリがつき、リアルな作品が出来上がります。

電車や車、建物の本体を作るとき

本体を作るときは1mm以上の厚紙がおすすめです。それは、強度を保つためだからです。

作品を持ち運んだり、人が一番触れるところが一番外側の本体部分です。

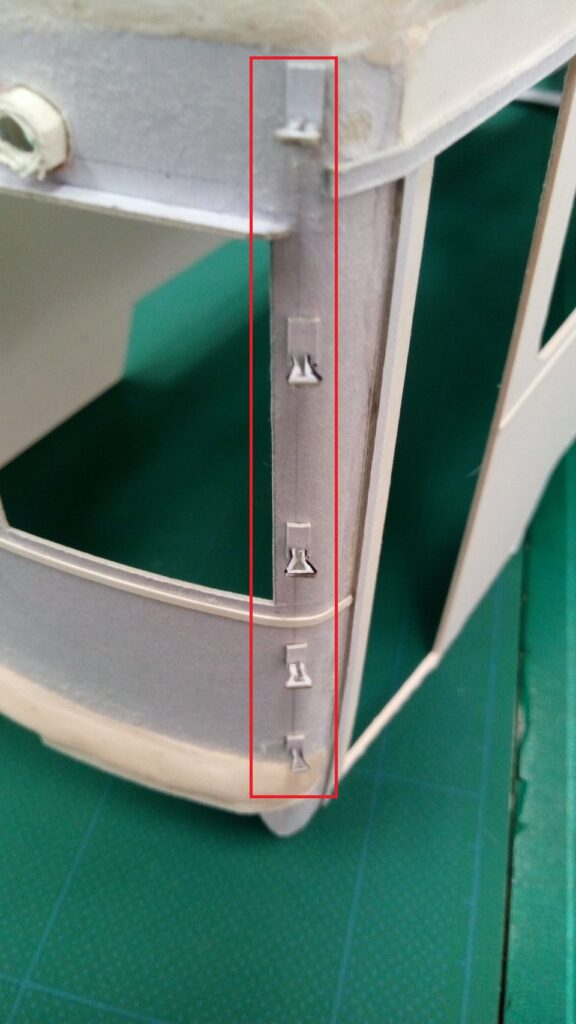

実際にこの写真ですが、本体(ボディ)は厚さ1mmの厚紙を利用しています。ボディ部分以外にはコピー用紙やほかの厚さの紙を利用して、細部を表現しています。

強度を上げる方法はほかにもあります。

それは角材を利用したり、厚紙を四角い筒状にして、強度をあげたいところに貼り付けるという方法です。

紙は柔らかくて自由自在に曲げてり折ったりできるところがメリットですが、強度をあげたいときにはそれがデメリットになります。

そこで硬い木の棒や、筒状にした紙を使えば、本体に使う紙を厚くしなくても、丈夫に作ることができます。

つまり、強度をあげたい個所に厚紙を利用することで丈夫な作品に仕上がります。

細かい部品を作るとき

本体よりも薄い厚紙を利用します。

そうすることで、見た目にメリハリがつき、細かくカットすることが簡単になるからです。

実際にこちらの写真をご覧ください。赤く囲っているところは本体よりも薄い厚紙で作っています。小さなパーツを作るときは薄い厚紙を利用することで簡単に切り出すことができます。

さらに曲線が多く複雑な形状が多いものはマス目がついている工作用紙を、パーツごとに切り出して接着し、本物のような雰囲気が出るようにしています。

薄くて小さいと強度が弱いのでは?と感じるかもしれません。確かにその通りです。そこで液体タイプのアロンアルファを染み込ませるという方法です。

接着剤の成分にある「シアノアクリレート」が、空気中の水分に触れることで成分同士が瞬間的にカチカチに固まることで接着されます。

この仕組みを紙に浸透させることで、紙自体を固くさせて強度をあげることができます。

必要に応じて薄手の紙を使うことで作品の見た目にメリハリがつき、良いリアルな作品に仕上げることができます。

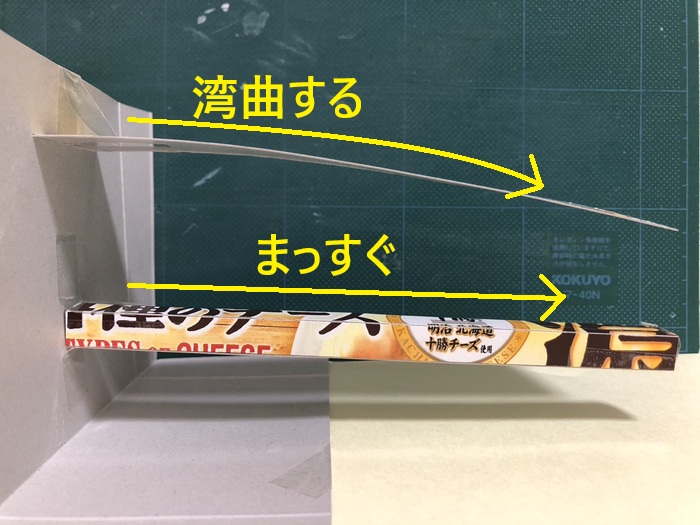

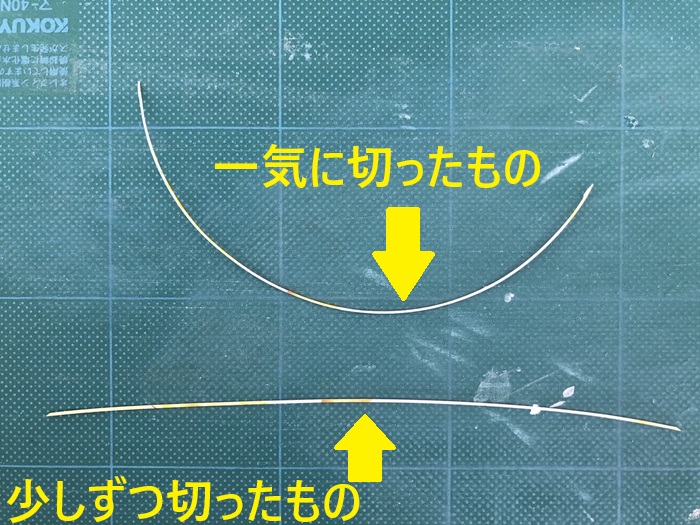

細く長く切り出すとき

紙の種類におすすめはありませんが、カッターナイフで少しずつ切ります。その理由は、一気に切り出すと、紙がクルクルっと曲がってしまうからです。

少しの力で何度もカットした場合はまっすぐに切りだすことができます。

紙の厚みの種類

紙の問屋 業務ペーパーが扱っている種類は32種類で、一番薄いものは厚さ0.03mm、厚いものは3.75mmです。

一番薄い紙は薄葉紙

商品の梱包や緩衝材として利用されています。透け感があるため、工作では装飾に利用するのがおすすめです。

例えば列車や建物内部のカーテンの再現など。内部のリアリティをあげるのがいいですね。

一番厚い紙はチップボール

100%再生紙で、段ボールよりも折り曲げには強いです。絵本やちょっといいお菓子の箱の「芯」として使われています。

さすがに3mmだとカットするのも疲れるので、個人的には1mm厚の裏白チップボールをおすすめします。

裏白チップボールとは、片面だけが白くなっているチップボールのことです。通常は再生紙のため裏表ともにネズミ色ですが、その片方を白くしたものです。

色塗りまで行う場合、色の見え方をきれいにするために裏白チップボールを使うことをおすすめします。

まとめ

紙工作で立体を作るためには

- 電車や車、建物のボディ(本体)は厚紙で強度を確保

- 細かいところは加工しやすい薄い紙を使って作品にメリハリをつける

- 細く切りだすときは少しずつカットする

この3つをポイントに工作で使う厚紙を選んでみてください。

紙工作に必要な道具もこちらで紹介しています。